Filed under: نَفَسٌ عابر .. | الوسوم: الاجتماعات, الاجتماعات عن بعد, العمل, العمل عن بعد, بيئة عمل افتراضية, زوم

أهلاً!

في التدوينة السابقة كتبت عن تجربتي في العمل عن بعد بسبب ظروف الحجر المنزلي. كتبتها في عملي الأول والذي أمضيت فيه خمس سنين. الآن أنا في وظيفة أخرى وأعمل أيضاً عن بعد! yay!

العمل عن بعد لا يخلو من صعوبات حتى في ظل وضع قوانين محددة، مثل تحديد ساعات العمل، وآلية سير العمليات.. ورغم أن عملي الأول كان خالياً من الاجتماعات تماماً، لكنه كان يسير وفق رتم معين يفهمه جميع الموظفات، لعدة أسباب أولها وأهمها خبرتنا السابقة بالعمل ومعرفتنا الجيدة بآلية سيره، أيضاً معرفتنا ببعضنا والتي ولّدت بيننا التفاهم، بالإضافة إلى أن هذه المعرفة خففت من وطأة الشعور بالعزلة المكتبية والتعامل الآلي في الرسائل البريدية الجافة.

ثم قدّر الله وانتقلت إلى عملٍ آخر.

في هذا العمل الجديد لم يُحدّد لي ساعات عمل، ولا آلية سيره، ولم أعرف الفريق جيداً. لم تحدد لي قوانين المكتب، ولا سياسات العمل، ولا وسيلة معينة للتواصل، ولا أدري ممن يفترض أن أتلقى بعض المهمات أو أرسلها لمن.

ثم بعد أسابيع ساورني شعور أنني أعمل مثل الآلة: تُرسل لي مهام على البريد (أو الواتساب الذي لاحظت أنه وسيلة أكثر رسمية بالنسبة لهم من البريد!) وأعمل عليها وأرسلها!

هكذا..

وحتى أكون منصفة كنت أتلقى أحياناً كلمة (شكراً) أو (يعطيك العافية)

لكن في غالب المرات أرسل العمل ثم لا أدري هل تم الاستفادة منه أم ذهب للمحرقة، لا أتلقى أي رد. وبحكم عملي في مجال كتابة المحتوى كنت أتقصّى ذلك طالما أنني لم أتلقَّ ردة فعل ممن طلب العمل، فكنت أذهب للحسابات التي كُتب لها المحتوى وأنظر فيها هل تم استخدام ما زوّدتهم به؟ أم عدّلوا عليه؟ أم غيّروه؟

عمل أشبه بعمل الـ(فري لانسر) لكن للأسف لا يمكنني مناقشة العميل المباشر، ولا أن أحدد وقت التسليم المناسب لي.

بيئة العمل ما زالت ناشئة ومثل هذه الأخطاء غير المقصودة واردة، لكن أثرها السلبي يمتد لنفسية موظف جديد لم يفهم العمل جيداً.

كنت أفكر بطريقة عكسية، فيما لو كنت أنا الشخص المسؤول فكيف أجعل من بيئة العمل الافتراضية (ومن تعاملي أنا مع الموظف الجديد) داعماً إيجابياً له يشعر من خلالها بالانتماء والولاء.

فبالإضافة للأمور البدهية مثل تحديد ساعات العمل وقوانينه وسياسات الشركة، خرجت ببعض الأفكار:

أولاً: إفهام الموظف الجديد نمط العمل وآلية سيره:

كانت تمر علي أيام فيها ضغط شديد، وأيام أخرى هادئة لكن كنت أتوجّس من هدوئها هل يعقبه عاصفة أم لا؟ وأظل طيلة يومي متوترة (ربما سيكون من الجيد لو أنني كنت أبادر وأسأل: هل يوجد عمل مستعجل اليوم؟ لكن الجفاف في التواصل الذي تسوده الرسمية يجعلني أستثقل طرح سؤال مشروع كهذا!).

ربما كان من الأفضل أن يوضح لي النمط: بداية الشهر سيكون العمل روتيني، ثم في منتصف الشهر سنعمل على مشاريع داخلية، ثم في نهاية الشهر سيكون هناك ضغط لأننا سنتسلّم دفعة من العميل يلزمنا الانتهاء منها سريعاً قبل نهاية الشهر، وبداية كل أسبوع يوجد عدد من المهام المستعجلة التي ينبغي العمل عليها سريعاً). مثل هذا التمهيد سيجعلني أتقبل لفترات الضغط كوني قد هُيّئت لها.

ثانياً: التواصل الإنساني:

رسالة صباحية بداية الدوام من المسؤول المباشر والذي يسلمني المهام مثل: “صباح الخير نورة.. كيف حالك؟ أنا موجودة في حال احتجتِ أي شيء ” كانت ستزيل بعض المشاعر السلبية تجاه تلقي أي رسالة من هذا المرسِل، وتبعث فيّ شعوراً بالراحة؛ وأيضاً الاتصالات مهمة للموظف الجديد حتى يشعر بأنه اندمج مع المجموعة، أما في حالتي فكان التواصل الهاتفي شبه معدوم، والرسائل التي تصلني كانت جميعها من قبيل: ” صباح الخير نورة.. أحتاج كذا وكذا وكذا! ” (قيل لي مؤخراً أن العمل يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وأبقى طيلة الوقت أنتظر، لكن لا يُرسل لي العمل مرفقاً بصباح الخير إلا في الساعة ١١:٤٠ ظهراً!).

العشوائية في أوقات الرسائل وجعلها متعلقة بالعمل فقط وفقط يزيد الشعور بأنني آلة، بالإضافة لشعور بعدم الراحة، فأنا يفترض أن أكون دائماً على أهبة الاستعداد وهاتفي في يدي حتى أرد سريعاً! وحتى إذا كنت أتناول غدائي فأنا أخشى من ورود رسالة عمل!

ثالثاً: التواصل الفعال لمناقشة الأفكار ومعرفة مستجدات العمل:

كما لمّحت في النقطة السابقة أن الاتصال الهاتفي مهم جداً ليس ليشعر الموظف الجديد بأنه مندمج مع المجموعة فقط، بل أيضاً لمعرفة المستجدات التي تخص العمل والتعرف على مهام بقية أعضاء الفريق، وكذلك لمناقشة الأفكار خصوصاً في المجالات الإبداعية مثل التصميم وكتابة المحتوى.

لم يكن عطائي جيداً في ظل الشعور بالعزلة، وفي آلية العمل بطريقة (خذ وهات) كان يسيطر علي الشعور بأن العمل يلزم الانتهاء منه وتسليمه فحسب. يموت الإبداع في هذه الحالة ويتجرد العطاء من الحس الذي اعتدت أن تخرج أعمالي به.

مرة أخرى أنا لستُ آلة، ولستُ قوقل، ولستُ قارئة أفكار، ولا أملك عصا سحرية أضرب بها مؤخرة رأسي فيلد أفكاراً خرافية!

يحتاج الموظف الجديد للتغذية الفكرية وأن يتشرّب أفكار المجموعة حتى يزداد تفاهمهم ويكونوا في نسقٍ واحد.

رابعاً: معرفة قدرات الفريق وتذليل الصعوبات التي يواجهها:

الفريق الجديد ليس بقوة الفريق ذي الخبرة.

والفريق الذي يعمل عن بعد ليس بتكامل الفريق الذي يعمل سوياً.

العمل عن بعد يضعف قدرات الفريق، والمسؤول الجيد يعي ذلك جيداً ويتدرج في تحميل الموظفين المسؤوليات وثقل المهام. من غير المنصف أن يُصدم الموظف الجديد بكمٍّ من المهام التي تتطلّب منه أداءً احترافياً وهو ما زال مستجداً، فكيف بذلك وهو يعمل عن بعد أيضاً!

وإذا كان لا بد من ذلك، فينبغي تقبل أن عمل الموظف في هذه المرحلة سيكون معرضاً لكثير من الملاحظات وفرص التحسين، وهنا ينبغي الأخذ بيده وتوجيهه ليرتقي بأعماله (ما نفع بيئة العمل إذا كانت تتطلب الكمال ولا تعطي الموظف تدريباً أو توجيهاً مناسباً)؟

خامساً: مراعاة الظروف الفردية التي يحتّمها العمل عن بعد:

نعم نحن محكومون بساعات عمل محددة، لكن ليس الجميع يملك مكاتب خاصة مهيّأة للعمل وخوض الاجتماعات الافتراضية. بالنسبة لي فقد كان كابوساً أن يُطلب مني حضور اجتماع عبر زوم بعد العصر، لأن غرفتي مشتركة وهذا الوقت غير ملائم، ولا يمكنني الانتقال بسلاسة إلى مكان آخر، فكل غرف البيت صارت مشغولة في ظل العمل والدراسة عن بعد. إذا كانت المرونة مطلوبة من الفرد، فمن باب أولى أن تكون المرونة موجودة في بيئة العمل وهي ليست بالشيء الصعب.

ختاماً، نحن بشر نتعرض للتعب والإرهاق والمرض والجمود الذهني! الأعمال الإبداعية تتطلب وقتاً حتى تخرج. صحيح أن الإلهام يأتي سريعاً في بعض الأحيان لكن هذا لا يُبنى عليه الوقت المقدر في تسليم المهام.

وفي العمل عن بعد لا يُرى أنك في مكتبك الآن تعمل أو تفكر أو تبحث عن الإلهام. هم فقط ينتظرون متى تسلّم لهم العمل، ويظنون أنك نائم أو تلعب! يا للأسف!

* الصورة أعلى التدوينة لمكتبي المتواضع في المنزل 😇

Filed under: نَفَسٌ عابر ..

لو أن أحداً ما سألني: هل ترغبين بالاستمرار في العمل عن بعد أم العودة للدوام الطبيعي، لأجبت بأنني لا أعرف، ولو فكرت ملياً – وهذا ما فعلته – لأجبت بأنني أفضّل العمل عن بعد والحضور المكتبي يوماً واحداً في الأسبوع أو يومين.

ولأنني جربت العمل عن بعد خلال أكثر من مرحلة وفي صور مختلفة فقد لاحظت فروقات في بعض الأمور بحسب تعاملي أنا مع الموضوع، وهذا ما أود الحديث عنه 🙂

حين فرض العمل عن بعد لدى معظم المنشآت، تصور ذلك لبعض الموظفين أنها (إجازة وشوية عمل) يعني السهر والاستمتاع في الليل وتعويض النوم في النهار ثم إتمام العمل في أوقات متفرقة خلال اليوم، وفي مرحلةٍ ما جربت ذلك ضمنياً، وأبرز سلبياته بالنسبة لي والتي قد تلاحظ وجودها لديك إن كنت تعمل في أوقات متفرقة:

1- لا يوجد وقت تقيد نفسك فيه لتتم العمل، فيخضع العمل للتسويف والتأجيل ويكون ملحاً في عقلك الباطن لكنك تقول: بعدما أفطر – بعد الغداء – بعد الصلاة – سأجلس قليلاً مع أسرتي ثم أعمل، وهكذا، فيمضي الجزء الأول من يومك وأنت تفكر وتحمل هم العمل، ويمضي الجزء الثاني وأنت تعمل مع كثير من الملهيات.

2- العمل بعد الظهيرة أو بعد العصر معرض للكثير من المقاطعات: غداء – صلاة – قهوة – تعال اجلس معنا قليلاً – نريد مساعدتك في هذا الأمر.. إلخ وبالتالي الكثير من التشتيت، والكثير من الوقت في إتمام المهام.

3- نتيجةً لهذا التأجيل وعدم تقييد العمل بالوقت، فستشعر في داخلك بأن العمل لم ينتهِ بعد، فقد تصرف على مهماتك وقتاً أقل أو وقتاً أطول، ولن تدري هل انتهيت من هذه المهمة فعلاً كما ينبغي لها أم لا، لأنك لست محكوماً بوقت معين يوازي ساعات عملك الاعتيادية، وقد تشعر نتيجةً لذلك بتأنيب الضمير لأنك لا تدري أيضاً هل أديت حق المهمة من الإتقان، وهل هو قرار عادل أن تؤجل المتبقي من المهام للغد أم لا.

4- إذا كان العمل يتطلب تواصلاً مع زملائك من الموظفين فقد يكون فيه شيء من الصعوبة، ففي حين تريد أن تطلب أمراً ما من أحدهم قد تجده نائماً أو لا يستطيع أن يلبي طلبك لأنه أغلق جهازه وأنهى عمله!

5- حينما تعمل في أوقات متفرقة خلال اليوم فأنت كأنك ترسل رسالة مبطنة لزملائك في العمل أنك متاح 24 ساعة ومتفرغ للعمل في أي وقت، وأرجّح أنك لا تريد أن توصل إليهم هذه الرسالة.

نمط العمل في وضعية الإجازة قد يكون طبيعياً لدى البعض لأنه ألفه ويعتقد أنه لا يوجد خيار آخر، وبالتالي فهو إما أن يواجه صعوبات تبغّض إليه العمل عن بعد، أو ربما يكون قد تأقلم وبالتالي كل هذه الأمور يراها طبيعية ومتطلب أساسي للعمل عن بعد.

لكن بالمقابل يوجد خيار آخر، وهو أن يعامل العمل عن بعد كأنه (دوام طبيعي ومكتبي بساعات مقيدة صباحاً) لكن الفرق فقط في المكان. تبدو الفكرة صعبة جداً أن يضحي الفرد بنومة لذيذة لشيء بإمكانه تأجيله لوقتٍ آخر!

ونعم للأسف ينبغي عليك أن تنام في الليل وتستيقظ في النهار، وحالياً رتبت نفسي على هذا النظام، والنتائج المذهلة والهدوء والانتعاش والإنجاز الصباحي ينسيني استيائي وأنا أجرجر نفسي للفراش مساءً في حين أن أهلي يسمرون ويلعبون الكيرم 🙂

لكني وضعت لنفسي قوانين وتأقلمت:

1- وقت العمل محكوم بساعات معينة، أفتح الجهاز في السابعة صباحاً وأغلقه بعد الظهر وبعد انتهائي أدخل جميع متطلبات العمل (هاتف العمل – اللابتوب – مفكرة الملاحظات…) إلى الدرج، وهكذا أنسى العمل بقية اليوم رغم أن السرير والطاولة قد يذكراني به (لأني أيضاً حولت سريري إلى مكتب).

2- الهدوء الصباحي والصفاء الذهني يجعلني أركز على مهماتي وأؤديها بمشتتات أقل.

3- حينما أغلق جهاز العمل أشعر برضا لأنني عملت فعلاً بمقدار ساعات يوازي ساعات عملي المكتبية.

4- من حسن حظي أن عملي مرتبط بصديقتي التي تتبع نفس النظام الذي أتبعه، فيكون تواصلنا صباحاً سلساً وفعالاً.

هذه تجربتي أحببت مشاركتها لعلها تكون مفيدة للبعض 🙂

وربما يكون السبب الأساسي الذي غيّر نظامي وجعلني أستمر في الاستيقاظ صباحاً حتى في نهاية الأسبوع هو قراءتي كتاب (نادي الخامسة صباحاً) ولعلي أفرد له تدوينة فيما بعد 🙂

ماذا عنكم وعن تجربتكم في العمل عن بعد؟

خلال أيام عملي لم أشعر برغبة في إعداد وجبة الفطور، وربما لم أكن أعترف بهذه الوجبة. كان المجال متروكاً للـ(فوضوية) و (أي شيء موجود) وأيضاً (بحسب الوقت). فإن تمكنت من إعداد (سموذي) أو سلق بيضة، أو التقاط علبة زبادي من الثلاجة، أو أخذ (ظرف لاتيه مع بسكوت الشوفان) فهذا شيء جيد.

وطبعاً هذه (الأكلات) ليست محسوبة ضمن جدول الوجبات، فلا بأس أن أتناول قهوة بالحليب مع الشوفان (كفاتحة الريق) ثم أفطر مرة أخرى إن قرر زميلاتي أن يطلبن فطوراً من أحد المطاعم، ثم أجوع وآكل وجبات أيضاً غير محسوبة في ذهني أنها (أكل له وزن وقيمة غذائية) مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس. هي مجرد (تصبيرة)، خصوصاً أنني أظن أن اختياراتي (صحية) أو (مفيدة) !

الوجبات (الصحية) و (المفيدة) في درج مكتبي آنذاك 🙂

ثم يقرر زيادة وقت العمل ساعة إضافية، ونتيجة لهذا يزداد الجوع وتزداد هذه الوجبات كمية وعشوائية. ثم أرجع البيت أتغدى أيضاً 🙂 !

كان وزني مناسباً ويقترب للمثالية، لهذا فإن المجال مفتوحاً للعشوائية في الأكل، لكن ذلك لم يدم طويلاً، لم أستوعب إلا و (كُم) القميص كأنه صار ضيقاً. تجاهلت الموضوع لكن لازمني هذا الضيق في بقية ملابسي وفي مناطق أخرى غير الكُم!

وبدأت أشعر بالتهديد فعلاً حينما كنت أتسوق وأقف عند القطعة وبدلاً من أخذ مقاس S بشكل تلقائي صرت أفكر بأخذ المقاس M. ناهيك عن الرقم المرعب في الميزان والذي لم يسبق لي الوصول إليه.

كل هذه إشارات خطر وصافرات إنذار في عقلي 🏴☠️ أن (توقفي) وحسّني نظامك!

خلال هذه الفترة أيضاً صادف أن راودتني فكرة الالتحاق بنادٍ رياضي لتعلم السباحة (لمدة شهر – 4 أيام في الأسبوع).

فرحت بهذه الفرصة وأن النادي قريب، فبالإضافة إلى أنها تحقق لي هدف تعلم السباحة فهي رياضة وتحرق سعرات ولعلها تحرق لي جرامات من وزني أيضاً.

التحقت بالنادي. تحسبون أنني حسّنت نظامي الغذائي؟

أبداً.

بل قلت في نفسي (أنا أحرق سعرات حرارية فلا بأس بنظام الغذاء الذي أنا عليه الآن).

تعلمت السباحة خلال الشهر ولم يتغير شيء في وزني.

لكن الذي لاحظته خلال الشهر أن نفسيتي ونشاطي كانا أفضل من بقية الأيام، وأن السباحة مرهقة لكن إن رجعت للبيت أكون نشيطة وأكثر حيوية.

أعجبني أثر الرياضة في نفسيتي (بالإضافة لهدفي الأساسي وهو حرق بضعة كيلوات) فقررت الاستمرار والالتحاق بنادٍ رياضي آخر.

رغم الصعوبات التي واجهتنني قبل ذلك والمقارنات والتفكير بالجدوى مقابل التكلفة المادية وغير المادية، لكن الموضوع كان يستحق التضحية والخروج من منطقة الراحة.

في بداية التحاقي بالنادي استمررت في غيّي والأكل العشوائي، ثم مصادفةً سمعت إحداهن تقول: (جسمك 30% رياضة و 70% أكل) !

اها.. يعني أن الرياضة لن تحدث لي فرقاً كبيراً ما لم يتحسّن أكلي 😦 .

من هنا خضت تحدياً مع نفسي في البداية هو: التوقف عن أكل رقائق البطاطس (الشيبس) لمدة أسبوعين.

وخلال هذا التحدي تزامنت أمور ألزمت نفسي بها وهي:

- التوقف عن فوضوية الأكل خصوصاً الوجبة التي تفتح الريق والتي لا تعد إفطاراً أصلاً. كل هذه المأكولات الجانبية هي بمثابة تسريبات للجسم غير ملحوظة في نفس الوقت لكنها على المدى البعيد تؤثر جداً.

- متابعة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تهتم بالتغذية الصحية. لا أسعى لتطبيق النصائح والتوجيهات ولا أذكر أنني طبقت شيئاً لكن كثرة ظهور مثل هذه الرسائل يجعلها في عقلي الباطن وبالتالي أكون أكثر دقة ومحاسبة لما آكل ولنشاطي الرياضي وقد تلهمني أفكاراً جيدة بالإضافة إلى أنها محفزة، فحين ترى نشاط الناس وعنايتهم بهذا الجانب يزداد إصرارك أن تلحق بهم – دون أن تشعر -.

- معضلة (الجوع) بسبب زيادة وقت العمل كان الحل لها في تحضير وجبة مسبقاً لأتناولها وقت الظهر:

بدأت بتحضير (كمية) من السلطة المشبعة والتي تغطي أسبوعاً كاملاً، وفي كل يوم أقوم بتعبئة العلبة التي آخذها معي من العلبة الكبيرة.

ومن حماستي أيضاً اشتريت علبة للوجبات أو كما تسمى (Lunch box)

ثم قلت لم لا تكون السلطة وجبة مشبعة أكثر، فكانت (الساندوتشات).

كان الأمر نوعاً ما ممتعاً في بدايته، ثم ما لبث أن أصبح هماً متعباً، فعلي تحضير وجبتي وإلا سأستسلم للأكل العشوائي في المكتب! خصوصاً مع تحضير وجبتين (فطور وغداء).

بحثت عن بدائل جاهزة تصلح لتغطية وجبة (شبه الغداء). وقع اختياري على بعض الأشياء لكنها أيضاً لم تكن عملية أو مرضية:

وأخيراً وصلت إلى التصرف المناسب – والذي لزمته حتى الآن – وهو تأخير وجبة الفطور (فبدلاً من أن تكون في الساعة 8:30 لا بأس أن تكون في الساعة 10:30) ثم تناول وجبة خفيفة ظهراً في الساعة 12:30 أو الواحدة، ثم لا بأس أن شعرت بقرصات جوع خفيفة لحين عودتي للبيت وتناول الغداء.

ونتيجة لذلك وبعد مضي 6 أسابيع من التحاقي بالنادي خسرت 2 كيلو دهون، وزدت 700 جرام عضل! 😍

هذه النتيجة دفعتني لمزيد من (تحسين الأكل) وزيادة المجهود البدني.

ورغم أنه قد مضى الآن 11 شهراً من التحاقي بالنادي لكني لم أصل لدرجة أن يكون لديّ ميزان لقياس الأكل وحساب السعرات. وبالمقابل: خسرت 4 كيلو دهون، وزدت 1,2 كيلو عضل + الصحة النفسية صارت أفضل + اللياقة أفضل بعشرات المرات، فعلى سبيل المثال حين ذهبنا للعمرة لم أشعر بألم العضلات المعتاد + لم أضطر لشراء ملابس جديدة بقياس أكبر ☺️ + أصبح لديّ متنفس ومكان لتغيير الجو أذهب إليه في حال كنت أشعر بالملل وعدم الرغبة في الذهاب للأماكن المعتادة مثل المجمعات والمطاعم + تكوين علاقات اجتماعية جديدة.

ولا أنكر أن هذه النتائج كلفتني على المستوى المادي: تكلفة الاشتراك + تكلفة المواصلات + تكلفة الأغذية + تكلفة الملابس الرياضية، وعلى المستوى غير المحسوس كلفتني: الوقت + التضحية بأهداف أخرى + تقليص وقت الترفيه الذي كان يصرف في مشاهدة الأفلام أو غير ذلك + تقييد وقت النوم وأوقات الأكل لتناسب أوقات الذهاب للنادي + الوقت المصروف في إعداد بعض الوجبات + تقنين الوجبات وضبط كمياتها وتجنب بعض أنواع الطعام.

لكني بكل الأحوال سعيدة بنمط الحياة هذا وما زلت أبحث في طريقة لضبط الوقت لأتمكن فيها من تحقيق أهدافي الأخرى. 😇

ختاماً:

- أهدافك أنت من يقرر جدواها بالنسبة لك ومتى وكيف تصل إليها.

- لا تنتظر أن تحقق أهدافك بشكل جماعي مع أصدقائك.

- السعي للهدف رحلة ممتعة ولا بد من وجود التضحيات فيها.

- قد لا تصل لهدفك بنسبة 100% لكن الجيد في الموضوع أنك تحاول وتعمل الآن.

- مع انفجار العالم المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي يوجد الكثير من مضيّعي الوقت، وبالمقابل يوجد من تعينك متابعتهم على تحقيق أهدافك. فاحذر من الصنف الأول وتابع الصنف الثاني.

أهلاً.. مساء الخير (:

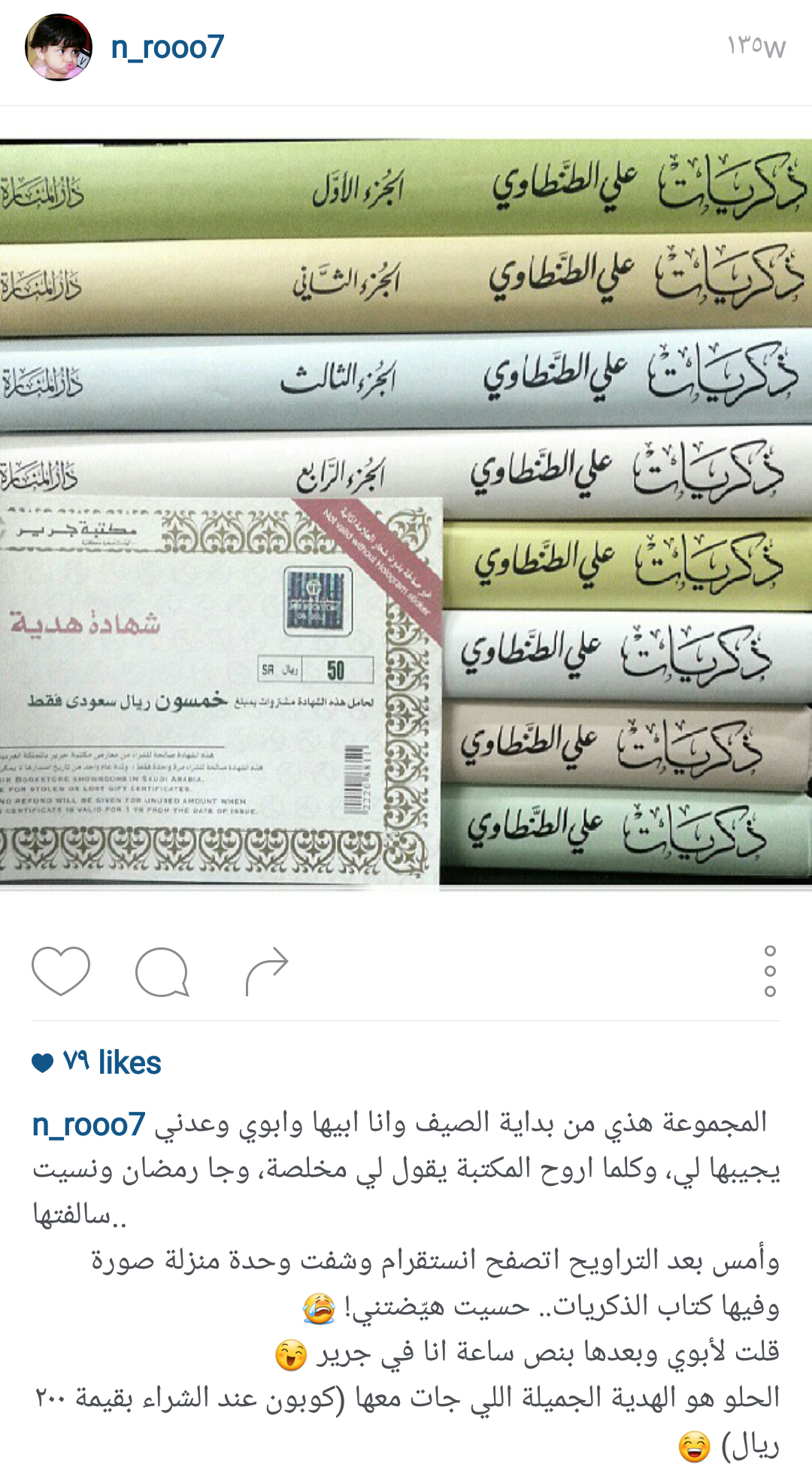

كانت الحسنة الوحيدة ربما في أن عملي يبعد 25 دقيقة تقريباً عن المنزل هو وجود فسحة من الوقت تمكنني من قراءة بعض الصفحات، وهذا في طريق الذهاب فقط، وإلا فإن طريق العودة لوحده سبب في الشعور بالصداع وأحياناً الغثيان. قرأت بضعة كتب خلال العام الماضي، واليوم أنهيت كتاب الذكريات الجزء الثالث لعلي الطنطاوي رحمه الله. جاء هذا الكتاب أو مجموعة الكتب بعد إلحاح وذهاب وعودة في كل مرة إلى المكتبة والعودة بخفي حنين..

حتى كان رمضان 1434 هـ

بداية الجزء الأول حتى منتصفه تقريباً كان مملاً بالنسبة لي، خوى هذا الجزء عدداً لا بأس به من أسماء الأعلام حد الملل وطغيان ذكر الأسماء على ذكر المواقف نفسها.

أما الجزء الثاني والثالث فهما أكثر إمتاعاً بالتأكيد.

وعن طريقتي في القراءة عموماً فقد تصالحت مع قلم الرصاص وصرت أضع إشارة على الأسطر التي تستوقفني، بالإضافة لتدوينها في مقدمة الكتاب مع رقم الصفحة حتى يسهل الرجوع إليها. وبما أنني انتهيت اليوم من قراءة الجزء الثالث (والذي أمضيت فيه سنة وربما تزيد) أحببت مشاركتكم بعض المقاطع التي دوّنتها. في أول مقالة من هذا الجزء ذكر الطنطاوي ما يشبّه به طريقته في الكتابة، فيقول:

… وأنا لا أحفظ ما أقرأ وأردّده بألفاظه، بل أدخله نفسي كما تدخل الموادّ الأوّلية المصنع وتخرج منه شيئاً آخر، هو منها ولكنه ليس ذاتها. وربما آخذ فكرة لغيري فأرويها منسوبة إليه، ولكن (مصنع ذهني) يعدّلها ويبدّلها أو ينقص منها، فيكون لي فيها مثل عمل شارح ديوان الشاعر يفسّر كلامه تفسيراً ما خطر له على بال.

ذكّرني هذا بفكرةٍ قد كتبتها سابقاً – ولا أدّعي الاحتكاك بالكاتب الكبير علي الطنطاوي 😀 – لكن حقاً كم هو جميل أن تقرأ لكاتب كبير فكرة تشابه فكرة خطرت ببالك فيما سبق.

قلت إن قراءة الكتب مثل المواد الأولية التي تدخل إلى مصنع عقلك، فإن كانت المواد – أعني الكتب – التي أدخلتها جيّدة، لكنها خرجت في واقع تفكيرك وأفعالك وحتى كتاباتك بصورة رديئة، فحتماً يوجد عطب في مصنعك/ عقلك.

.

ذكر الطنطاوي رحلته إلى مكة، ولماذا أُجّل السفر إليها عشرة أيام.. السبب المفاجئ هو:

…. ويسّر الله فسمَحت لي الوزارة بالسفر، وأعددت الجواز وكان أمر استخراجه سهلاً، وحُدّد موعد المسير، وكان بعد عشرة أيام. هل تدرون لماذا أجّلوه عشرة أيام؟ كان ذلك لسبب لا يخطر لكم على بال؛ هو أن تطول لحاهم ليذهبوا إلى مكة بلحى مُعفاة، لا بذقون محلوقة، لأنهم سمعوا أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمسك من كان حليق الوجه! لهذا أعفوها، أو أعفاها أكثرهم. لا اتّباعاً لسنّة رسول الله فقط، بل لأنهم سمعوا أيضاً أن الرجل هناك بلحيته، فمن كان أطول لحية كان أعلى قدراً!

أترك لكم التعليق!

.

.

وبعد عودتهم من مكة إلى دمشق جاءتهم الوفود للتهنئة، وكان يتحدث عن ضيق مساحة بيته مقارنة بعدد المهنئين، ولم يقف الأمر عندهم، بل جاءه سبعون أو أكثر من الفرسان على خيولهم! فماذا صنع؟

أين – ناشدتكم الله – أضع سبعين خيّالاً في دار لا تزيد مساحتها على مساحة إسطبل واحد لفرس واحد من هذه الخيول؟ فخرجت إليهم إلى شارع بغداد. وكان الجيران والأقرباء قد جاؤوا بقِدرٍ كبير عصروا فيه أرطالاً من الليمون البلدي وصنعوا شراباً، وجمعوا من بيوت الحارة كل ما عندهم من أكواب وصواني، وخرجَت الصواني عليها الأكواب تسقي الفرسان. وألقيت عليهم خطبة من الخطب التي كنت ألقيها في تلك الأيام، خُطَب حروفها من لهب النار وكلماتها من تيار الكهرباء، وهي مزدانة بألمع الصور، صور الجهاز الإسلامي من صدر تاريخنا الرائع الذي لم تملك أمة في الدنيا مثله، وكنت يومئذ أغلي بالحماسة وأتفجر بالشباب، كنت ابن سبع وعشرين سنة، لست الشيخ ابن السبع والسبعين الذي يكتب هذا الكلام.

وامتلؤوا حماسة، وتراءت لهم صور الأمجاد من تاريخنا الماجد. ثم قلت لهم وأنا أشير بيدي: إلى الأمام أيها الأبطال، إلى الأمام…. إلى المجد، إلى العلا، إلى الاستقلال! وركضوا خيولَهم وأسرعوا يعدون بها. ومشوا إلى الأمام فما انتبهوا إلا وهم في القَصّاع حيث ينتهي شارع بغداد. ما دنوا من المجد ولكن ابتعدوا عن داري، لا بُخلاً ولا لؤماً، فما أنا بحمد الله من البخلاء ولا اللئام، ولكن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها، وثوب الولد الصغير مهما شددتَه لا يسع جسد المصارع الضخم، فكيف تتسع داري الصغيرة لهذا الجيش من الفرسان؟

من ذكريات الطنطاوي في رمضان يقول:

قالوا: جاء رمضان فلم نستطع الأكل بالنهار. أفتدرون ما الذي فهمته (سنة 1332) وأنا طفل من هذا الكلام؟ فهمت أن رمضان هذا مخيف يمنع الناس من الأكل، فلا يأكلون إلا ليلاً لئلا يراهم!

هذا الذي يصنعه أكثرنا في شهر الصيام، نريح المعدة من الفجر إلى المغرب، فإذا أذّن المغرب شمّرنا وهجمنا، نشرب ونشرب ونأكل ونأكل، نجمع الحارّ والبارد والحلو والحامض، وكل مشوي ومقلي ومسلوق، كمن يضع في الكيس بطيخاً، ثم يضع خلال حبات البطيخ تفاحاً، ثم يملأ ما بين التفاح لوزاً، ثم يفرغ على اللوز دقيقاً حتى لا يدع في الكيس ممراً يمرّ منه الهواء!

ولن أجدد المعركة التي كانت يوماً في دمشق، معركة بالألسن على المنابر وبالأقلام في الصحف وبالأيدي حيناً في المساجد! معركة التراويح: هل هي عشرون ركعة كما يصلّيها المسلمون من قديم الزمان، أم هي ثماني ركعات فقط كما صحّ في الحديث؟ ولقد كنت يومئذ قاضي دمشق وخطيب مسجد جامعتها، فقلت للناس: إن الله لم يوجب التراويح، ومن صلاها عشرين فما أساء ولا ارتكب محرّماً ولا حمل إثماً، إنما يجترح الإثم من يفرّق جماعة المسلمين بلا سبب ويشغلهم عن معركتهم الأصلية، معركة الكفر والإيمان، بمعارك جانبية ما لها لزوم، يفلّ بها بأسهم ويُذهِب بها ريحَهم، ولا يصنع هذا إلا عدوّ للإسلام متعمّد الضرر أو ساذج قصير النظر..

.

.

يتكلم الطنطاوي عن ذكرياته في الرياضة فيقول:

كنت من صغري بالغ الحرص على كرامتي أضنّ بها أن أفتح لأحد باب المساس بها، فكنت أخاف إن أدّيت الحركة المطلوبة أن أسيء فيها فيسخروا مني، لهذا لم أكُن أعملها، ولكني كنت أراقب وأدقّق، فإذا انتهت الساعة وخرج الطلاب رجعت وحدي إلى الملعب فجربت أداء الحركات كلها.

ويقول إنه جمع كتباً في الرياضة وكان يطبق ما جاء فيها دون علم أستاذه، ولم يزل محافظاً على الرياضة حتى جاوز الأربعين، وكان هذا سبباً في مرونة جسده ولياقته وهو في هذا العمر مقارنة مع أقرانه – حتى من الذين تفوقوا في حصة الرياضة آنذاك -.

ولحديث الرياضة وقصّتي معها بقايا وبقايا، ولولا أني تركت التمرين من نحو سبع سنين لما شخت؛ فلقد كنت أتدرب على الأثقال، وعلى كيس الملاكمة، وعلى السندو، وعلى الدولاب الذي لم تُخترَع أداة رياضية أخفّ منه حملاً ولا أعظم فائدة للبطن ولا أسهل استعمالاً.

المهم أنني أريد الالتزام بحصة رياضة 😦

.

التصوير والأدب لغتان تعبّران عن الحقيقة الواحدة؛ إن الطبيعة أبرع في الألوان ولكنّ الفن البشري أبرع في الأصوات.

🙂

كنت معجباً أشدّ الإعجاب بالرافعي، ولكن تبدّل نظري إليه وحكمي عليه، وخير ما كتب (تحت راية القرآن) و (وحي القلم)، أما ما يسمّيه فلسفة الحب والجمال في مثل (رسائل الأحزان) و (السحاب الأحمر) و (أوراق الورد) فأشهد أن شيء لا يُطاق، يتعب فيه القارئ مثل تعب الكاتب ثم لا يخرج منه بطائل.

بالنسبة لي لم أقرأ غير كتاب (أوراق الورد) وأتفق مع الطنطاوي في وجهة نظره عنه، وأتعجّب ممن يرى هذا الكتاب أعجوبة في الفلسفة والجمال!

.

.

وجدت طرق الحياة كلها عوجاء ملتوية، فمن لم يَدُرْ معها مات في مكانه.

وكنت في حرب مع الحياة لأن لها (علوماً) غير هذه العلوم التي تعلّمناها في المدارس وحسبناها كلّ شيء، فمن علومها علم النفاق، وعلم الكذب، وعلم الرياء… فمن جهل علومها لم تنفعه فيها علوم الكتب ولو أحاط بها وكان قطبها وإمامها.

كما قلت سابقاً إني قرأت الكتاب كله أو معظمه في طريق ذهابي للعمل صباحاً.. هذا المقطع بالذات قرأته في أحد الأيام التي شعرت فيها أن الدنيا أضيق علي من خرم الإبرة بسبب شعور تولّد عندي سببه الخبث والكيد وما يكون من وسائلهما كالكذب والرياء.

فهمت أن الحياة ملتوية وينبغي الدوران معها، لكني حتى الآن لا أطيق تطبيق هذه الفكرة :(.

.

.

لعلي أكتب في التدوينة القادمة ما بقي من الكتاب ^_^

Filed under: قراءة على السطح | الوسوم: كتاب, كتب, أقوم قيلا, تغريدات, خواطر, سلطان الموسى

أهلاً بكم..

قرأت ثناءً كثيراً يخص هذا الكتاب، وقلت في نفسي سأجد فيه ضالتي حتماً. منّيتُ نفسي بقراءة عظيمة ومثرية وكنت أحاول إنهاء كتاب كنت أقرؤه لأجل البدء في هذا الكنز.

بدأت في قراءته وفي نهاية كل فصل كنت أقول الفصل التالي سيكون أفضل حتى انتهى الكتاب وفاجأتني الخاتمة والتي تقول: “ابدأ رحلتك في الاكتشاف” وكأن خلاصة هذا الكتاب هي توصية بالبحث والاكتشاف، لا توصية وتلخيص لمحتواه.

أعتذر لكل من قرأ الكتاب وأعجبه وتحيّز لرأيه ورى أن رأيي بعيد عن جادة الإنصاف. لكن حقاً لم يعجبني الكتاب وأخذ صيتاً أكثر مما يستحق.

- بأساس أن موضوع الكتاب يتناول قضية الإلحاد، لكني لا أراه البتة تعمّق فيها، مجرد عرض سريع لمقتطفاتٍ من هنا وهناك يجمعها شيءٌ هلامي غير مرئي بالنسبة لي.

- الكاتب على قدر من المعرفة والعلم لكن كتابه يفتقد الأسلوب العلمي خصوصاً أن المواضيع التي تناولها تحتاج هذا النوع من الطرح، ويتّضح جلياً من خلال طريقة عرض المعلومات أن صاحبها هاوٍ وليس متخصّصاً.

- الأسلوب يختلف من فصل لآخر، فتارة يبدأ الفصل بقصة ثم يروي المعلومات في سياق قصصي وتارة بشيءٍ من التاريخ وتارة بمعلومة. فضلاً عن أنك تقرأ الفصل ولا تدري عن أي موضوع سيتطرق الكاتب هذه المرة.

- يوجد تشتت وتبعثر في المواضيع وعدم موازنة في الطرح؛ فبعض المواضيع طُرحت بإسهاب وتفصيلات لا أراها بتلك الأهمية وبعضها طُرحت بشكلٍ سريع وغير كاف.

- الكاتب كتب آراءه فقط ولم ينقل معلومات ويحققها من مصادرها. أما المعلومات التي أوردها فكتب منها ما يدعّم وجهات نظره ولم يورد الاختلافات في هذه المعلومات.

- وأخيراً.. الكتاب عبارة عن تغريدات بحجم كبير. (شوية سواليف على شوية معلومات على بعض الأدلة والصور) وهكذا أخرج لنا هذا الكتاب الذي كان أجمل ما فيه من وجهة نظري هو غلافه 🙂

من باب الإنصاف أريد أن أقول إن الكتاب صحيح فيه إضاءات وإثراءات لكنها لم تُطرح بالشكل الذي يجعل القارئ يتشرّبها ويرسّخها في ذهنه. نجح الكاتب في استعراض معرفته لكنه لم ينجح في إيصال هذه المعرفة لذهن المتلقي بالشكل الجيد.

الكتاب سيعجب القراء الذين يحبون الاختصار و (الزبدة) والكتب الخفيفة بشكل عام. أما الباحث عن الإثراء المعرفي فقد يستفيد من الشيء اليسير مما ورد في الكتاب. ولو أن الكاتب لم يستعجل في طرح كتابه وأخذ وقته فيه لربما استطاع أن يخرجه بشكلٍ أفضل.

هذا رأيي المتواضع والمختصر جداً والذي كتبته دون الخوض في تفصيلات ومواضيع الكتاب. تجدون آراءً أكثر تفصيلاً هنا

أما عن الكتب التي من نفس نوع هذا الكتاب فقد انتشرت كثيراً.. وهي ما أراه (تغريدات) أكثر من كونها كتباً؛ فتجد أن صاحب الكتاب لم يكلّف نفسه سوى جمع تغريداته وتصنيفها في كتاب، أو أخذ تغريدة معينة من تغريداته (والتي لا تخرج عن كونها خاطرة) وإطالتها قليلاً لتملأ صفحة أو اثنتين بدلاً من كونها في 140 حرفاً. هذا النوع من الكتب سيعجب المبتدئين في القراءة أو الذين لا يصبرون على قراءة كتاب ثريّ، فهم هنا يُشعرون أنفسهم بالإنجاز أنهم يقرؤون كتاباً وهم في الحقيقة لا يقرؤون سوى تغريدات! ثم ينشرون معرفتهم بهذا الكتاب هنا وهناك ويسوّقون له ويعطونه أكبر من حجمه. لا أدري بعد عدة سنوات إلى أين سيصل مستوى الكتب سواءً العلمية أو الأدبية لو انتشر هذا النوع (التغريداتي) من الكتب واستمر كثيراً في اعتلاء أرفف (الأكثر مبيعاً).

تحمست مرتين لقراءة ما اشتهر وذاع صيته، إحدى المرتين كانت خاصة بكتاب أقوم قيلا، أما الأخرى فهي لكتاب (أنا وأخواتها).

وأخيراً، لا تستعجل أيها الكاتب في إصدار كتابك. إن إعجاب المبتدئين بكتابك ليس دليلاً على تمكّنك. وتغريداتك التي تكتبها فبإمكان الكثيرين كتابة مثلها. لا تستمع لمن يزيّنون لك تجميع ما تكتبه في كتاب. ابق في النشر الإلكتروني حتى ينضج قلمك. وشكراً.

Filed under: من الحياة الواقعية / الافتراضية

تقنين علاقاتي الاجتماعية وعدم توسيع دائرة معارفي للحد الذي يرفع كلفة العتب هو ما أفكر به حقاً حينما أصبح (سيّدة)! ![]()

لا يعني هذا أمنية الانزواء عن المجتمع والعياذ بالله، لكن الحياة الهادئة مطلب كبير مقدّس بالنسبة لي ولنفسي التي لا تميل كثيراً للمناسبات الاجتماعية التي نحضرها من باب تلبية دعوتهم لأنهم لبّوا دعوتنا أو لأن عدم تلبية دعوتهم عيب.

المناسبات الاجتماعية لنا نحن النساء تستهلك جهداً ووقتاً كبيرين وأنا لا تمتّعني هذه الأشياء. لا أستمتع حينما أحث الخطا في الأسواق هنا وهناك بحثاً عن فستانٍ تنطبق عليه الشروط النسوانية (جميل وجديد ومناسب وتصميمه غير مستهلك ولونه ليس مكرراً عندي وسعره مناسب والأهم من ذلك أن يناسب أحد أحذيتي وحقائبي لئلا أضطر للبحث عن حذاء وحقيبة لأجل خاطر هذا الفستان؛ فلا طاقة لي بذلك، وإن ناسب هذا الفستان شيئاً من الحُليّ المتوفرة عندي مسبقاً فهذا هو المكسب الحقيقي!) وهذه المرحلة قد تأخذ أشهراً بطولها وعرضها وتشغل حيّزاً من جزيئات عقلي التي أحاول ادخارها لشيءٍ أكثر نفعاً من هُراء الأسواق هذا.

بعد الفستان تأتي مرحلة البحث عن ملحقاته بدءاً بخزانتي ثم مروراً بخزانات أخواتي ثم بعض المحلات وانتهاءً بمحل أبو ريالين! ![]()

وليت الأمر متوقف عند مرحلة شراء الحاجيات! على الأقل إن اشترينا شيئاً لا يناسبنا نستطيع إرجاعه أو إبداله أو إصلاحه، هذه الأشياء هيّنة. الأمر الصعب هو ما كان لا يصلح إلا في يوم المناسبة بالإضافة إلى أنه ليس مضموناً البتة! ألا وهو أمر الشعر والمكياج، خصوصاً إن كانت المناسبة لشخصٍ قريب؛ فهنا بالذات تظهر فطرة المرأة في رغبتها في الاستحواذ على إعجاب وإبهار أكثر الحاضرات، والأهم من ذلك أن يُعرف أنها من قريبات أصحاب المناسبة. فطرة (الترزّز) هذه مجبولة عليها المرأة خصوصاً أنها في وسط مجتمع نسواني لا يبخس حقه من (الترزّز) شيئاً، لذا إن واتتها فرصة لإظهار ذلك لن تفرّط أبداً! هذا يكلّفها بحثاً أكثر عمّا إذا كانت مجرّد مدعوّة للمناسبة من بعيد، فتبدأ مرحلة أخرى للبحث في المشاغل النسائية عن أفضل مصففة شعر وأفضل خبيرة تجميل وأفضل تسريحة وآخر صرعات المكياج. ولست أذكر ذلك لألومها بل لعل الرجال يتفهّمون ذلك فيعذرون نساءهم على كثرة خروجهن لأجل التجهيز لمناسبة واحدة!

وبعد هدر كل تلك الأوقات في الأيام المتقطعة يأتي الهدر الحقيقي وضياع يوم كامل من نهاره وحتى فجر اليوم التالي له وهو يوم المناسبة -في أفضل الحالات يوم واحد إن لم يكن يومين أو أكثر!-

تبدأ المرأة نهارها في هذا اليوم بالإسراع للمشغل الذي نوت عنده تصفيف شعرها ووضع المكياج وربما أشياء أخرى لا ينبغي ذكرها هنا ![]()

والمشاغل النسائية قضية أخرى وهمٌّ آخر، وحينما أضطرّ إليه أدعو ربي أن يكفيني شرّ النفسيات. كنت في أحدها قبل أسبوع ووجدتُ أفواجاً من النساء متأفّفات من ضياع أوقاتهنّ وانتظار أدوارهنّ منذ ساعتين. حمدتُ الله في سرّي أني ما كنتُ إحدى روّاد المشاغل، فقد نرى من تخرج بوجهٍ مصبوغ وتجادل المسؤولة أن (مكياجها) ليس مناسباً لها وأنه قبّحها بدلاً من أن يجمّلها، وأخرى تجادل حول تسريحة شعرها أنها ليست كما طلبتها، وثالثة تبتلع مرارتها وتخرج من المشغل سريعاً كسباً للوقت لتتمكّن من فكّ تسريحتها وغسل شعرها وتصفيفه مجدداً في البيت بنفسها!

وقت الانتظار في المشغل لا يقل عن ساعتين.. وقد يمتد لخمس أو ست ساعات! بالإضافة إلى أن نتائجه غير مضمونة! أنا أفضّل ضياع وقتي على لعبة في هاتفي ألعبها على ضياعه في الانتظار.

تخيلوا لو كانت صاحبتنا اجتماعية جداً وفي أقل تقدير فهي تحضر مناسبة كل شهر.. كم سيضيع من الطاقات! وكم من الأوقات ستهدر في صفوف انتظار من تجود لها بأناملها الذهبية لتضع شيئاً على وجهها! تباً. أنا أفضّل تدبير نفسي بشيء يسير على أن أمكث تحت رحمة نفسيات الأخريات وأناملهن! ثم ما المانع من أن تتعلّم الواحدة منا وضع المكياج! هو لا يحتاج لخبرة سابقة ولا شهادة ولا لأيّ شيء!

بعد هذا الضياع تبدأ مرحلة ضياع أخرى حتى الذهاب للمناسبة، وأسميه ضياعاً لأنه مهما كان لدينا متسعٌ من الوقت فلا يسعنا فعل أيّ شيء خوفاً من عاقبته التي قد تضيّع علينا أتعابنا كل تلك الساعات سُدىً!

كل هذه الأتعاب لم نضف إليها الأتعاب الأخرى ألا وهي اضطرار المرأة لتحمّل فستانٍ غير مريح، والصبر على كعب ارتفاعه 10 سم، وتحمّل شيءٍ ثقيلٍ موضوعٍ على رأسها اسمه (تسريحة وحشوة) وشيءٍ آخر يثقل رموش عينيها. كل هذا تضطر لتحمّله لساعات! 😦

ثم أخيراً نذهب للمناسبة ونضيّع فيها بضع ساعات لنعود وقد أنهكنا التعب البدني والنفسي فنمضي يومنا الثاني أشباه مرضى! وهكذا ضاع يومان من عمرنا ودفع شقاء أشهر من جيوبنا لأجل ساعتين أو ثلاث. 🙂

:

ما كنت لأشقى حينما أُدعى لحضور أفراح الآخرين لولا هذا العناء والضياع. 😦

:

:

* على الهامش:

قلت سابقاً: “معظم الخلافات النسونجية سببها أن فلانة لم تدعُها لمناسبةٍ معينة، أو أنها لم تُلبِّ دعوتها، إلخ…” كثير من النساء لا يفهمن الأسباب التي ذكرتها لأنهن لا يرينها أسباباً تحول دون الحضور، بل بنظرهن أنها إحدى طقوس الاستمتاع! ألا سحقاً لهكذا استمتاع!

* تأخرت في التدوينة لأنني كنت مدعوّة الأسبوع الماضي لمناسبة عزيزة علي، وبطبيعة الحال ضاع وقتي 😀

* كانت المناسبة حفل زواج صديقتي يسرى والتي كتبت عن لقائي بها تدوينة سابقة.. مُبارك يسّوري